Julius Fromm, geboren am 4. März 1883 in Konin (Polen), gestorben am 12. Mai 1945 in London, hieß in Wirklichkeit mit

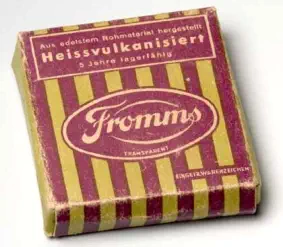

Geburtsnamen Israel Fromm. Er war ein Gummifabrikant im Deutschen Reich. Er brachte 1916 unter dem

Firmennamen "Fromms Act" das weltweit erste Kondom ohne störende Naht, genannt "Fromms", auf den Markt.

1893 wanderte die Familie in die deutsche Hauptstadt Berlin aus und lebte im Scheunenviertel in Berlin-Mitte, nahe

dem Alexanderplatz. Neben seiner Arbeit als Zigarettenverkäufer studierte Julius in Abendkursen Chemie. 1906

heiratete er seine bereits schwangere Verlobte. 1907 zog die Familie in das Bötzowviertel, in die Allensteiner Straße 40

(seit 1974 Liselotte-Herrmann-Straße).

1914 gründete er die Einmann-Firma "Israel Fromm", Fabrikations- und Verkaufsgeschäft für Parfümerien und

Gummiwaren in der Lippehner Straße 23 (seit 1974 Käthe-Niederkirchner-Straße). Zugleich experimentierte Fromm mit

Gummi und erfand das transparente und nahtlose Kondom aus Naturkautschuk, bei dem ein Glaskolben in eine

Rohgummilösung getaucht wurde und dann unter Schwefeldämpfen vulkanisierte.

1916 brachte er mit seiner nun "Fromms Act", Spezialfabrik nahtloser Gummiwaren genannten Firma, sein erstes

Markenkondom unter dem Namen Fromms Act (Schutzmarke) auf den Markt. Nachdem die Ladenwohnung im

Bötzowviertel als Produktionsstätte zu eng wurde, mietete er von 1917 bis 1922 in einem Gewerbehof in der

Elisabethstraße 28/29 in Berlin-Mitte Räume für seine Firma.

Die damals gebräuchlichen Kondomarten, meist aus Tierdärmen, Fischblasen oder Gummiprodukten genäht, waren

unbeliebt, fanden jedoch notgedrungen Verwendung, um sich vor der gefürchteten Syphilis und anderen

Geschlechtskrankheiten zu schützen.

Ziemlich schnell wurde Fromms modernes Produkt zum Marktführer im Bereich Kondomherstellung.

Im Ersten Weltkrieg kam es zur massenhaften Verbreitung des Kondoms. In den meisten Soldatenbordellen war

ungeschützter Geschlechtsverkehr nicht erlaubt (um Soldaten vor Geschlechtskrankheiten zu schützen).

Die Nachfrage nach Verhütungsmitteln war entsprechend dem Bedürfnis nach Familienplanung am Anfang des 20.

Jahrhunderts stark gestiegen und wurde auch durch die sexuell freizügigere Kultur der 1920er Jahre gefördert.

Populäre Slogans wie „Wenn’s euch packt, nehmt Fromms Act“ machten den Firmennamen zum Synonym für

Kondome schlechthin. Bereits 1919 wurden täglich 150.000 Frommser produziert.

Ein Dreierpack kostete damals 72 Reichspfennige.

1922 errichtete Fromm in der Rahnsdorfer Straße im Ortsteil Berlin-Friedrichshagen (heutiger Bezirk Köpenick) eine Kondomfabrik (noch vorhandene Gebäudeteile wurden im

Juni/Juli 2007 abgerissen), die bereits 1928 an die Grenzen ihrer Kapazität gelangt war. Zur Erweiterung der Produktionskapazität kaufte Fromm daher 1929 in der

Friedrichshagener Straße in Berlin-Köpenick ein 16.000 m² großes Gelände und errichtete dort bis 1930 nach Plänen der

Architekten Arthur Korn und Siegfried Weitzmann, die zu jener Zeit zur Avantgarde des "Neuen Bauens" zählten, ein modernes

Fabrikgebäude, welches national und international Beachtung fand.

Bereits 1926 verfügte die Firma auch über Niederlassungen im Ausland und produzierte 24 Millionen Kondome.

Unter der nationalsozialistischen Herrschaft versuchte Fromm, seinen Betrieb weiterzuführen, schaltete Anzeigen, ließ in der

Werkskantine eine Hakenkreuzfahne aufhängen und verteilte bei den Olympischen Sommerspielen 1936 in Berlin an die

internationalen Gäste einen zweideutigen Nahverkehrsplan.

Fromm experimentierte zusammen mit der I.G. Farben AG in Leverkusen an der Erfindung eines geeigneten synthetischen

Gummis, um sich von dem knapper und teurer werdenden Naturkautschuk unabhängig zu machen. Gleichzeitig verbesserte

Fromm die Gleitfähigkeit der Kondome und verhinderte durch Beigabe von Talkum, Glimmer und anderen Pulvern das bis dahin

lästige Verkleben der zusammengerollten Kondome.

Obwohl er nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 wegen des stärker werdenden Antisemitismus in Deutschland

seine Söhne ins Ausland brachte, empfand er die Nazi-Herrschaft nicht als persönliche Bedrohung und glaubte, dass die NSDAP-

Herrschaft eine vorübergehende Angelegenheit sei, die ein erfolgreicher Unternehmer im Lande aussitzen könne. 1934 leiteten

NS-Behörden allerdings ein betriebswirtschaftliches Verfahren ein, um Fromm die deutsche Staatsbürgerschaft entziehen zu können. Das Gutachten kam aber zu dem Ergebnis,

dass sich Fromm als Unternehmer vorbildlich für die Arbeitsbedingungen und die sozialen Belange seiner Mitarbeiter einsetze. Die Behörden fanden auf diesem Wege keine

Handhabe gegen Fromm.

Nach den Olympischen Spielen 1936 begann die antisemitische Zeitung Der Stürmer eine Hetzkampagne gegen Julius Fromm (und

andere jüdische Geschäftsleute). Im Verlauf der Kampagne musste Fromm erkennen, dass sein Verbleiben als Jude in Deutschland

ohne Gefahr für Leib und Leben nicht möglich war. Er beauftragte seine Bank (die Reichs-Kredit-Gesellschaft AG) mit dem Verkauf

seiner Firma, die einen Wert von etwa acht Millionen Reichsmark (nach heutiger Kaufkraft etwa 120 Millionen Euro) hatte. Der Verkauf

wurde aus politischen Gründen verschleppt, und Fromm sah sich gezwungen, den Kaufpreis um 50 % zu reduzieren. Schließlich lehnte

das Reichswirtschaftsministerium den Verkauf an einen Käufer nach freier Wahl des Verkäufers ab, und das Frommsche Unternehmen

wurde am 4. August 1938 im Rahmen der Arisierung zum Spottpreis von 200.000 Schweizer Franken (118.000 Reichsmark) auf Geheiß

von Hermann Göring an dessen Patentante Elisabeth Edle von Epenstein-Mauternburg zwangsverkauft. Göring erhielt für dieses

Geschäft von der Baronin unter anderem die Burgen Veldenstein und Mauterndorf.[8] Julius Fromm konnte Deutschland nach dem

Zwangsverkauf seines Unternehmens verlassen und emigrierte mit seiner Familie nach London, wo er 62-jährig – nur wenige Tage nach

dem Kriegsende in Europa – verstarb.

Nach Kriegsende versuchte sein Bruder Siegmund, das Unternehmen von der sowjetischen Militärverwaltung zurückzuerhalten. Da die

Frommschen Fabriken im sowjetischen Sektor Berlins lagen, hintertrieben die regierenden deutschen Kommunisten in der Berliner

Stadtverwaltung die Wiedereinsetzung der alten Gesellschafter und die Rückführung in Privateigentum.

Vier Jahre nach Fromms Tod wurde per Verwaltungsakt am 2. Dezember 1949 die Frommsche Gummiwerke GmbH durch den Magistrat von Groß-Berlin in Volkseigentum

überführt. Grundlage bildete das Gesetz zur Einziehung von Vermögenswerten der Kriegsverbrecher und Naziaktivisten vom 8. Februar 1949. Ein neuer Antrag der Erben Fromms

auf Rückübereignung wurde 1951 abgelehnt

Israel „Julius“ Fromm

Julius Fromm, geboren am 4. März 1883 in

Konin (Polen), gestorben am 12. Mai 1945 in

London, hieß in Wirklichkeit mit

Geburtsnamen Israel Fromm. Er war ein

Gummifabrikant im Deutschen Reich. Er

brachte 1916 unter dem Firmennamen

"Fromms Act" das weltweit erste Kondom

ohne störende Naht, genannt "Fromms", auf

den Markt.

1893 wanderte die Familie in die deutsche

Hauptstadt Berlin aus und lebte im

Scheunenviertel in Berlin-Mitte, nahe dem

Alexanderplatz. Neben seiner Arbeit als Zigarettenverkäufer studierte

Julius in Abendkursen Chemie. 1906 heiratete er seine bereits

schwangere Verlobte. 1907 zog die Familie in das Bötzowviertel, in die

Allensteiner Straße 40 (seit 1974 Liselotte-Herrmann-Straße).

1914 gründete er die Einmann-Firma "Israel Fromm", Fabrikations- und

Verkaufsgeschäft für Parfümerien und Gummiwaren in der Lippehner

Straße 23 (seit 1974 Käthe-Niederkirchner-Straße). Zugleich

experimentierte Fromm mit Gummi und erfand das transparente und

nahtlose Kondom aus Naturkautschuk, bei dem ein Glaskolben in eine

Rohgummilösung getaucht wurde und dann unter Schwefeldämpfen

vulkanisierte.

1916 brachte er mit seiner nun "Fromms Act", Spezialfabrik nahtloser

Gummiwaren genannten Firma, sein erstes Markenkondom unter

dem Namen Fromms Act (Schutzmarke) auf den Markt. Nachdem die

Ladenwohnung im Bötzowviertel als Produktionsstätte zu eng wurde,

mietete er von 1917 bis 1922 in einem

Gewerbehof in der Elisabethstraße

28/29 in Berlin-Mitte Räume für seine

Firma.

Die damals gebräuchlichen

Kondomarten, meist aus Tierdärmen,

Fischblasen oder Gummiprodukten

genäht, waren unbeliebt, fanden

jedoch notgedrungen Verwendung,

um sich vor der gefürchteten Syphilis

und anderen Geschlechtskrankheiten

zu schützen.

Ziemlich schnell wurde Fromms modernes Produkt zum Marktführer

im Bereich Kondomherstellung.

Im Ersten Weltkrieg kam es zur massenhaften Verbreitung des

Kondoms. In den meisten Soldatenbordellen war ungeschützter

Geschlechtsverkehr nicht erlaubt (um Soldaten vor

Geschlechtskrankheiten zu schützen).

Die Nachfrage nach Verhütungsmitteln war entsprechend dem

Bedürfnis nach Familienplanung am Anfang des 20. Jahrhunderts

stark gestiegen und wurde auch durch die sexuell freizügigere Kultur

der 1920er Jahre gefördert.

Populäre Slogans wie „Wenn’s euch

packt, nehmt Fromms Act“ machten

den Firmennamen zum Synonym für

Kondome schlechthin. Bereits 1919

wurden täglich 150.000 Frommser

produziert.

Ein Dreierpack kostete damals 72

Reichspfennige.

1922 errichtete Fromm in der

Rahnsdorfer Straße im Ortsteil Berlin-

Friedrichshagen (heutiger Bezirk

Köpenick) eine Kondomfabrik (noch

vorhandene Gebäudeteile wurden im

Juni/Juli 2007 abgerissen), die bereits 1928 an die Grenzen ihrer

Kapazität gelangt war. Zur Erweiterung der Produktionskapazität

kaufte Fromm daher 1929 in der Friedrichshagener Straße in Berlin-

Köpenick ein 16.000 m² großes Gelände und errichtete dort bis 1930

nach Plänen der Architekten Arthur Korn und Siegfried Weitzmann,

die zu jener Zeit zur Avantgarde des "Neuen Bauens" zählten, ein

modernes Fabrikgebäude, welches national und international

Beachtung fand.

Bereits 1926 verfügte die Firma auch über Niederlassungen im

Ausland und produzierte 24 Millionen Kondome.

Unter der nationalsozialistischen Herrschaft versuchte Fromm, seinen

Betrieb weiterzuführen, schaltete Anzeigen, ließ in der Werkskantine

eine Hakenkreuzfahne aufhängen und verteilte bei den Olympischen

Sommerspielen 1936 in Berlin an die internationalen Gäste einen

zweideutigen Nahverkehrsplan.

Fromm experimentierte zusammen mit der I.G. Farben AG in

Leverkusen an der Erfindung eines geeigneten synthetischen

Gummis, um sich von dem knapper und teurer werdenden

Naturkautschuk unabhängig zu machen. Gleichzeitig verbesserte

Fromm die Gleitfähigkeit der Kondome und verhinderte durch

Beigabe von Talkum, Glimmer und anderen Pulvern das bis dahin

lästige Verkleben der zusammengerollten Kondome.

Obwohl er nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933

wegen des stärker werdenden Antisemitismus in Deutschland seine

Söhne ins Ausland brachte, empfand er die Nazi-Herrschaft nicht als

persönliche Bedrohung und glaubte, dass die NSDAP-Herrschaft eine

vorübergehende Angelegenheit sei, die ein erfolgreicher

Unternehmer im Lande aussitzen könne. 1934 leiteten NS-Behörden

allerdings ein betriebswirtschaftliches Verfahren ein, um Fromm die

deutsche Staatsbürgerschaft entziehen zu können. Das Gutachten

kam aber zu dem Ergebnis, dass sich Fromm als Unternehmer

vorbildlich für die Arbeitsbedingungen und die sozialen Belange

seiner Mitarbeiter einsetze. Die Behörden fanden auf diesem Wege

keine Handhabe gegen Fromm.

Nach den Olympischen Spielen 1936 begann die antisemitische

Zeitung Der Stürmer eine Hetzkampagne gegen Julius Fromm (und

andere jüdische Geschäftsleute). Im Verlauf der Kampagne musste

Fromm erkennen, dass sein Verbleiben als Jude in Deutschland ohne

Gefahr für Leib und Leben nicht möglich war. Er beauftragte seine

Bank (die Reichs-Kredit-Gesellschaft AG) mit dem Verkauf seiner

Firma, die einen Wert von etwa acht Millionen Reichsmark (nach

heutiger Kaufkraft etwa 120 Millionen Euro) hatte. Der Verkauf wurde

aus politischen Gründen verschleppt, und Fromm sah sich

gezwungen, den Kaufpreis um 50 % zu reduzieren. Schließlich lehnte

das Reichswirtschaftsministerium den Verkauf an einen Käufer nach

freier Wahl des Verkäufers ab, und das Frommsche Unternehmen

wurde am 4. August 1938 im Rahmen der Arisierung zum Spottpreis

von 200.000 Schweizer Franken (118.000 Reichsmark) auf Geheiß von

Hermann Göring an dessen Patentante Elisabeth Edle von Epenstein-

Mauternburg zwangsverkauft. Göring erhielt für dieses Geschäft von

der Baronin unter anderem die Burgen Veldenstein und

Mauterndorf.[8] Julius Fromm konnte

Deutschland nach dem

Zwangsverkauf seines Unternehmens

verlassen und emigrierte mit seiner

Familie nach London, wo er 62-jährig –

nur wenige Tage nach dem

Kriegsende in Europa – verstarb.

Nach Kriegsende versuchte sein

Bruder Siegmund, das Unternehmen

von der sowjetischen

Militärverwaltung zurückzuerhalten.

Da die Frommschen Fabriken im

sowjetischen Sektor Berlins lagen,

hintertrieben die regierenden

deutschen Kommunisten in der Berliner Stadtverwaltung die

Wiedereinsetzung der alten Gesellschafter und die Rückführung in

Privateigentum.

Vier Jahre nach Fromms Tod wurde per Verwaltungsakt am 2.

Dezember 1949 die Frommsche Gummiwerke GmbH durch den

Magistrat von Groß-Berlin in Volkseigentum überführt. Grundlage

bildete das Gesetz zur Einziehung von Vermögenswerten der

Kriegsverbrecher und Naziaktivisten vom 8. Februar 1949. Ein neuer

Antrag der Erben Fromms auf Rückübereignung wurde 1951

abgelehnt

Israel „Julius“ Fromm